推荐 :数据分析师与运营协作的9个好习惯

最近两个月我将大量的精力放在了业务分析团队的组建和管理上。不断解决日常中遇到的协作问题,使我学到了一些分析技术以外的知识。由于人多事儿多,所以出现了不少很好的协作案例,值得推广。

分析师尽早介入业务。

运营伙伴做好合理排期。

及时反馈。

利用现有数据源解决问题。

许多时候,我们并不是缺乏数据,而是“懒”,不去挖掘现有的数据集的潜力,导致分析师觉得有很多简单重复需求。

过程中紧密沟通。

不要做“甲方乙方”,而要做“一条绳上的蚂蚱”。

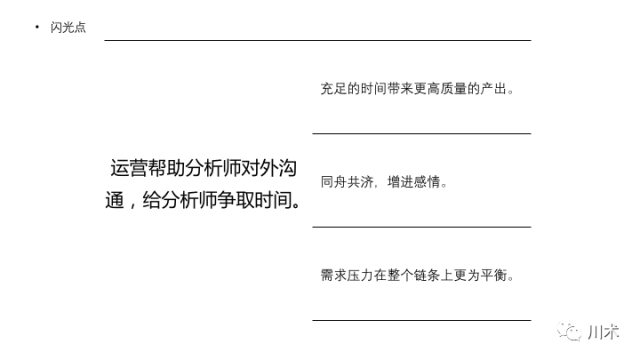

运营不是放大压力给分析师,而是帮助分析师减负。

从业务到分析,这个协作链条的上下游,天然就有“放大压力”的属性。比如运营任务deadline是7天,分析需求就会压缩到3天。更何况我当前所处的环境,很多事务都是1-3天,那么数据需求就大量的是1-2天期限,不少是当天需要完成。

清晰的阶段性规划。

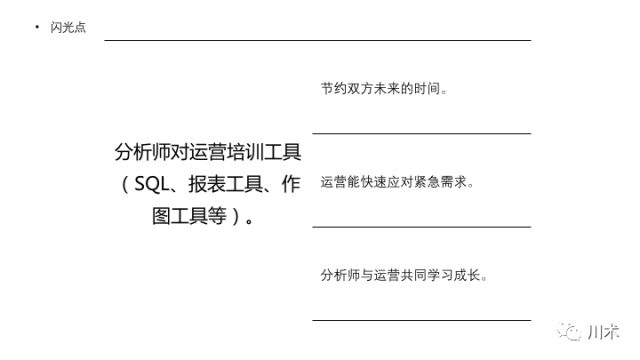

主动地点对点培训。

大批量集中的技能型培训,实际上效果都非常差。真正有效的互相学习,还是自发形成的“一个愿打,一个愿挨”的点对点培训。要想办法创造这种环境:1.招聘自驱力强的人;2.鼓励事情做深做细;3.减少“贴膏药”的事情;4.对有难度的事,给予充分的时间。

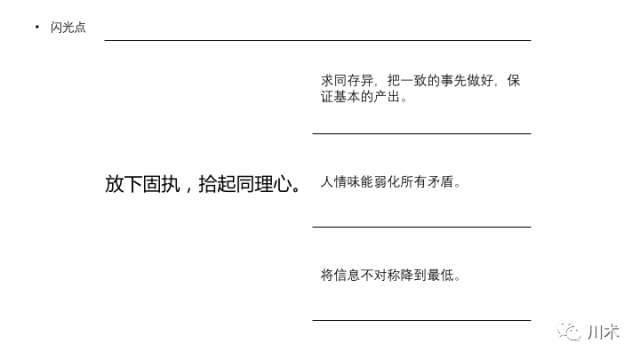

通过同理心来实现互相信任。

很多人会说,协作中的问题基本来自“信息不对称”。但以我目前的观察,信息不对称的根源是运营与分析师不够互相信任。如何增强同理心?目前我没有很好的方案,也许“时间能改变一切”?

根据实际情况,再举几个典型的问题,是我们目前没有解决的。但我根据经验给出一些解决的方向,并正在向这个方向努力。希望有经验的读者能在回复中给我们一些好的启发!~

对于取数型的任务(数据描述型的任务),搁置争议,先解决眼前的问题。

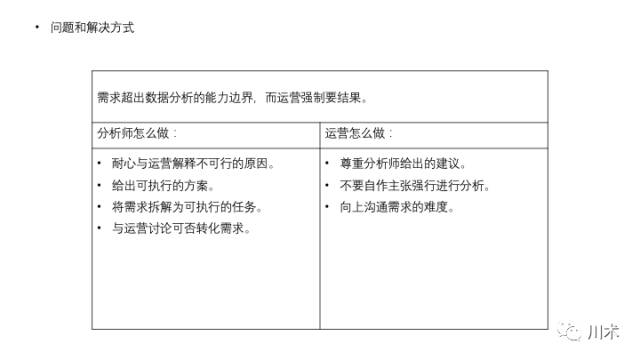

对于数据分析不能解决的任务,我们永远要追求“客观性”。一定不能出现“为了结果而分析”,更不能出现“包装结果”。

这其实有两个方面:一是分析师能力不足,不能够解决某个业务问题;二是问题过大,超出数据分析的边界。面对第一种问题,通过换人或者外部请教,一般能解决。面对第二种,我暂时只能控制不出现“假分析”。

但这说起来容易做起来。。。谈何容易。

这点往往与第一点产生矛盾,业务方急着要分析结果,而分析师除了“猜”,不可能给出满意的分析结果。面对“强人所难”的情况,也是我最近“心累”的主要原因。

END

作者:胡晨川;转自:川术 公众号;

课程推荐:

北京外国语大学今年正式开设

“商业数据分析”方向在职研究生

毕业后

可获国家承认双一流高校硕士文凭

数据分析粉丝专属福利,扫码免费听课?

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 习近平向多哥新任领导人致贺电 7904790

- 2 国家卫健委通报肖飞董袭莹事件 7808890

- 3 中方不同意台湾地区参加世卫大会 7712158

- 4 中拉论坛从幼苗长成大树 7617157

- 5 雷军官宣小米造芯 7520055

- 6 中央军委决定调整组建3所军队院校 7426646

- 7 农行公布老人办业务期间离世时间线 7331957

- 8 新华社评“肖飞董袭莹”事件 7231730

- 9 病重老人银行取钱去世 家属发声 7140487

- 10 男子失踪7年被找到 正躺桥洞玩手机 7040949

数据分析

数据分析