儿子叫他叔叔、“地下工作”30年,今天记住这个名字…

本文受权转载自“乌鸦电影”,id:crowmovie

第二次约会,男人知道带礼物了,但似乎脑子缺根弦,买礼物时把钱全花完了,结果吃饭看电影,都是玉芹掏的钱…

就这样的男人,玉芹还是嫁了。

婚后,男人常常不着家,在哪里上班,干什么,多久能回来,都不让问。

玉芹生孩子,家里找不来人,她只好挺着大肚子,提着大包小包,自己走去医院生。

有一次,玉芹病得七荤八素,刚好男人回来了。

让他帮忙带孩子,给孩子换裤子,他不会;

让他去医院开点药,医生问,病人病了几天,咳不咳嗽,拉不拉肚子,他一句答不上来,药也没开成。

正好有同事来找,他像是被勾了魂,拔腿就跟人走了…

还有一次,男人一走好几个月,音信全无。

玉芹差点以为,他死在外面了…

回来时,3岁的儿子都忘了爸爸长什么样,盯着他看了好一会儿,问:叔叔你是谁?

玉芹常说:我就当家里没有这个人…

都说家家有本难念的经,但玉芹的这一本,似乎特别厚,特别难。

因为她的丈夫,是于敏,中国“氢弹之父”。

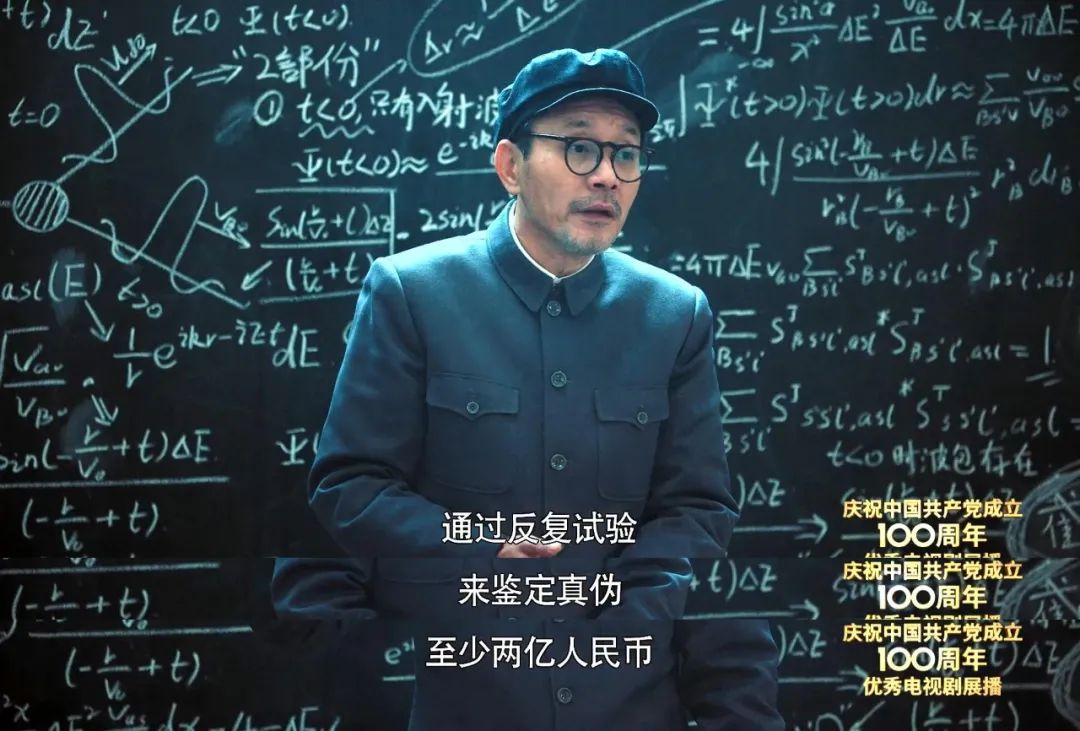

最近热播的国产剧《功勋》,其中第二单元,讲的就是于敏带领团队造氢弹的故事。

科学家的故事不容易讲好,里面有太多深奥的理论知识,讲多了,观众觉得枯燥,而偏偏,这就是科学家的日常。

难得的是,《无名英雄于敏》拍得生动、有趣、热血,而又催人泪下。

其中大部分情节,都有真实历史可考,还原度高。

1961年,北京。

于敏35岁,已经是国内顶尖的物理学家。他和妻子孙玉芹苦练英语,准备申请出国留学。

这一天,领导突然来找他,对他说:国家打算选派你,参加氢弹理论的预先研究。

这并不是于敏的兴趣所在。

于敏一直喜欢做基础研究,而且已经在原子核理论研究方面取得了很好的成绩,发表了很多高质量的论文。

转换研究方向,意味着要放弃光明的学术前途。

但于敏听完,立刻表态:我明天一早就能上班。

当时,美国和苏联已经先后研制出了氢弹,威力震惊世界。

可是大国都搞技术封锁,搞氢弹,全中国没有一个人会,谁也不知道路在哪里…

领导也替他担忧:以前你是诸葛亮,是角儿,现在从零开始,当个跑龙套的小兵…

但于敏的回答掷地有声:

你有,我也要有,人与人之间,国家与国家之间都一样,你想要和平,就要有不怕打仗的底气。

什么是底气?我们造的就是底气。核平等才是平等。

国家存亡的事,必须干。

可光是放弃前途还不够,领导又问:你愿意一辈子隐姓埋名吗?

因为一旦接受国家的最高机密任务,也就意味着要将一生都交给祖国,一辈子默默无闻,甚至连家人都无法得知,他们在什么地方,在干什么,研究成果也会被全部保密。

于敏想都没想,就同意了。

从那一刻起,于敏开启了几十年的“地下工作”。

在外人看来,他是个不通人情的书呆子,是不顾家的丈夫、爸爸。

在不为人知地方,他带领团队,日复一日,废寝忘食,检验计算…

后来的事,就成了历史。

1967年6月17日,我国西部地区上空,第一颗氢弹试爆成功。

从第一颗原子弹到氢弹,美国花费7年3个月,苏联花费6年3个月,英国花费4年7个月,法国花费8年6个月,而我国只用了2年8个月。

这个速度,让美国大为震惊,他们一度怀疑,中国窃取了他们的核武器技术。

直到二十世纪末,中国解密了一个尘封了近三十年的名字,美国才相信,中国的核武器是自主研发的。这个人就是于敏。

这个从没出过国,土生土长的中国科学家,凭借聪明的大脑、顽强的意志、赤诚的爱国心,把不可能变成了可能。

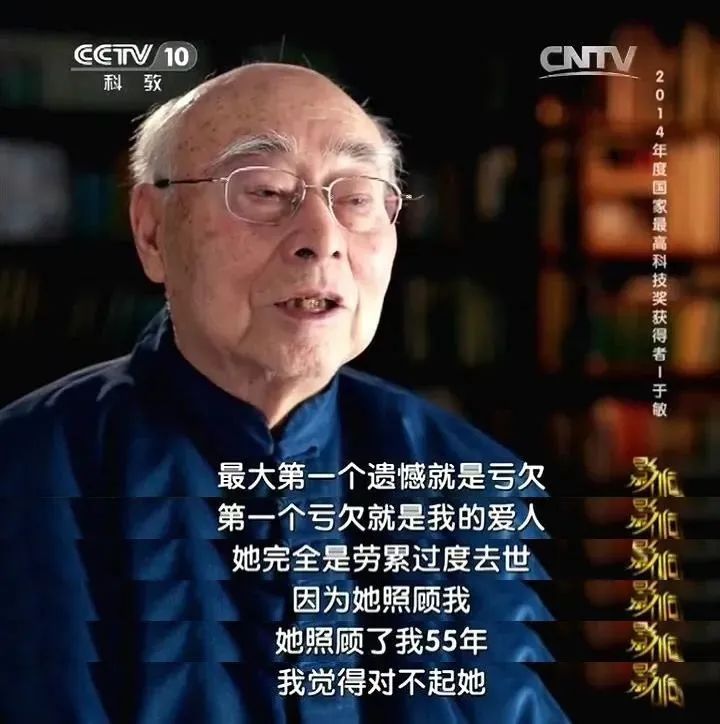

于敏

当时的条件有多差呢?

美国人造氢弹,靠的是砸钱,动辄上万人的工厂,以及超级计算机。

他们耗费无数人力、物力,通过无数次的实验,来确定哪个方案可行。

而当时的中国,没有钱,做不起实验。

全国唯一一台每秒五万次的打孔计算机,95%的时间还得用于计算原子弹。

但中国,有一群厉害的科学家。

他们靠人工计算,一天算十几个小时,从年头算到年尾,草稿纸多到可以铺满戈壁滩。

没法做实验,就自己推演证明,从理论上验证真伪。

自己研究出理想的模型,摸索爆炸机理,在纸上造出一个氢弹…

他们用智慧和心血,为国家省下了几亿人民币的投入,和几年的宝贵时间…

没想到,“纸上谈兵”、“闭门造车”,在这群大神那儿,竟然是可行的。

而他们当中,于敏是领头羊。

他专注于研究,心无杂念,在他眼中,科学研究就是第一位的。

他敢质疑美国期刊,用一支笔,就算出文章的数据有问题。

有人不信:那可是权威物理期刊,也会犯错吗?

他说:爱因斯坦在和波尔的论战中都犯过错,科学不相信权威,科学只相信真理。

在特殊时期,有上级领导嫌研究速度太慢,向他施压。

他能顶住压力反驳:科学是严谨的,没有可靠的数据,不能盲目推进,搞科研搞理论讲的是实事求是。

对方咄咄逼人,一向文弱的他,敢拍桌子跟对方叫板:科学的事情,只有科学的问题,无关政治。

要知道,在那个年代,反革命的帽子能压死人,但于敏不怕,他就敢说真话。

于敏怎么会不着急呢?他比谁都急。

他心里总是很矛盾,仿佛有两个小人,相互掐架。

一个说:国家白养了你们,帝国主义步步紧逼,说不定哪天就打起来了,争分夺秒啊,看看国家有多急,你们有多慢…

另一个反驳:步子不扎实,只会摔跟头,心无旁骛,专心致志,虽然慢一点,但踩在地上的每一步都是稳的…

在他身上,你可以看到中国知识分子的风骨,为国家,为学术,为真理,他们殚精竭虑,他们不计较个人得失,甚至不怕死。

我们称于敏为中国“氢弹之父”,可他自己从来不满意这个称呼。

他说,核武器是成千上万人的事业,至于他自己,在氢弹的理论设计中,只是“学术领导人之一”。

这部《无名英雄于敏》,也描绘了中国科研工作者的群像。

他们性格各异,有的傲娇,有的急躁,有的木讷…

比如,和于敏并肩作战的老陆。

这个人物是虚构的,但剧中他和于敏二人经常争论的情节,让人联想到另一位科学家,何祚庥。

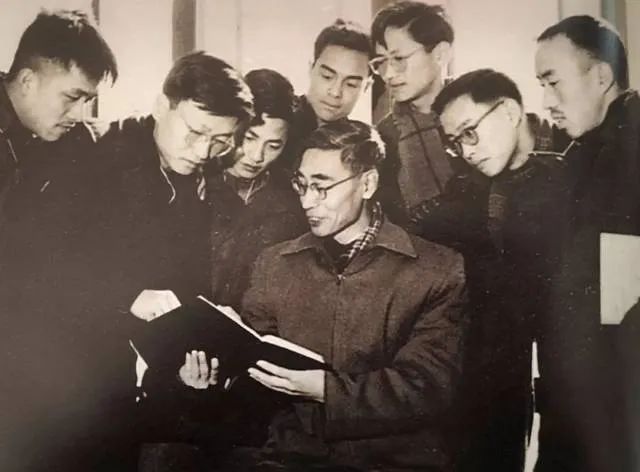

于敏(左),张宗烨(中),何祚庥(右)

据何祚庥回忆,当年研究氢弹,他的办公桌就在于敏办公桌的前面,一有灵感,就掉头和于敏讨论。

两人都会坚持己见,有时争论急了,相互指责对方为“狗屁不通”。

但从没有隔夜仇,第二天一大早,又找对方继续讨论,找出解决分歧的方法。

这是君子和而不同,惺惺相惜。

而老陆后期因为过度操劳,患上了结核,最终倒在了工作岗位上,又让人忍不住想起邓稼先。

我们都知道,邓稼先因为长期受放射性物质伤害,身患癌症,去世时才62岁。

再比如,于敏的同事老郝,运送研究资料回北京,却遭遇飞机失事。

这段情节,是致敬郭永怀,同样为“两弹一星”事业作出了卓越贡献的科学家。

"两弹一星"功勋科学家郭永怀(中)

1968年12月5日,郭永怀因其乘坐的飞机失事而不幸牺牲。

临死前,郭永怀和警卫员紧紧相拥在一起,而在两人怀中,就是装有热核导弹研究资料的公文包。

飞机坠毁,两人的尸体被烧得面目全非,但尸体中间的资料完好无损。

赶到现场的士兵,仅凭未燃尽的一点花白头发,认出了郭永怀,当场跪地痛哭。

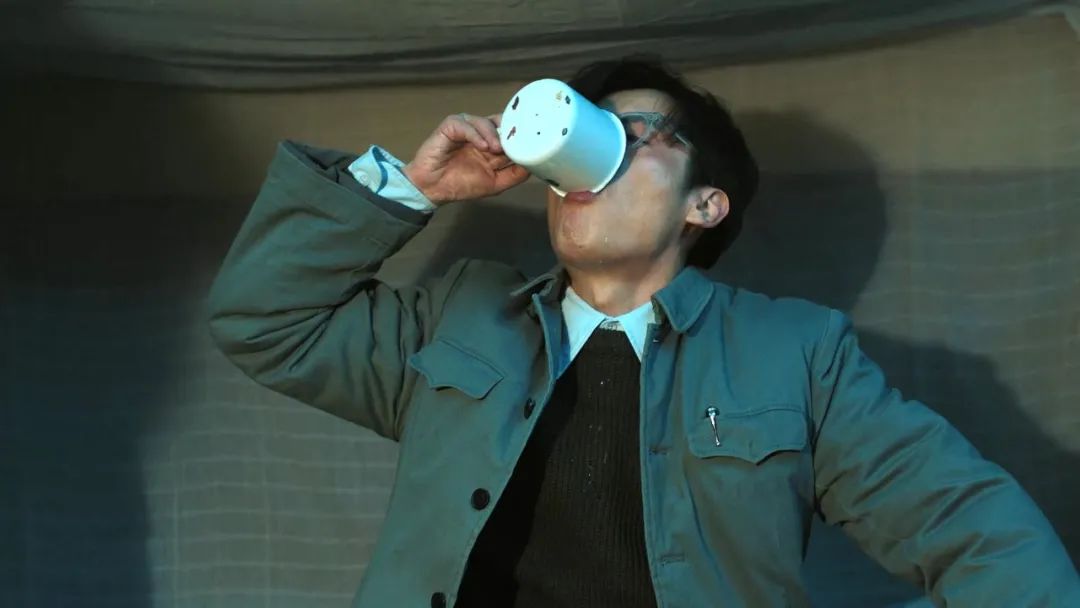

片中还有一幕,让人心酸。

因为所有科研人员的工作必须保密,工作起来又常常数月不归,很多人不被家人理解。

一名科员结婚才一年,老婆就跟他提出离婚,对他说:我不需要你,这个家也不需要你。

委屈向谁说?

他只能把自己灌醉,哭着自我安慰:离就离,没关系,她不需要我,祖国需要我!

我们没有办法苛责那位妻子,有几个人能够忍受,有丈夫等于没丈夫,生孩子自己去医院生,孩子病了,自己带去医院看…

不是所有人都如于敏那么幸运,有一位大度隐忍的妻子,而反过来说,所有科学家背后默默支撑的家属,也值得被赞颂。

在现实中,于敏和孙玉芹是一对一辈子没吵过架的恩爱夫妻。

于敏对妻子有一肚子的亏欠,但这个不善言辞的老人,常常说不出口。

儿女们看出他对妻子思念至深。怕父亲痛苦,曾把母亲的照片收起来,但是隔一段时间,父亲又给找出来,放回了原位。

逢年过节,老人坚持在桌上多放一副碗筷。

在央视的采访中,于敏用一句诗表达对妻子的感情:惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。

2019年1月16日,于敏在北京逝世,享年93岁。

在另一个世界里,他与爱妻终于团聚了…

于敏与夫人孙玉芹结婚照

在《无名英雄于敏》的结尾:

那是1967年6月,全中国都在欢庆,中国第一颗氢弹爆炸成功。

于敏坐在收音机前,一遍又一遍地听着“喜报”,忍不住哽咽。

那是多少个日日夜夜,多少心血付出,才换来的胜利…

但再怎么激动,他都无法跟枕边人分享这份心情。

他只能向妻子说:玉芹,咱家有酒吗?

趁着酒意,他背起了平生最爱的《后出师表》:

夫难平者,事也。昔先帝败军于楚,当此时,曹操拊手,谓天下以定。然后先帝东连吴越,西取巴蜀,举兵北征,夏侯授首,此操之失计,而汉事将成也。然后吴更违盟,关羽毁败,秭归蹉跌,曹丕称帝。凡事如是,难可逆见。臣鞠躬尽瘁,死而后已…

▲关注“广东共青团”B站、抖音、微博

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 应变克难开新局 7904507

- 2 日舰曾收到中方提示 7809283

- 3 山姆就“麻薯盒中出现活老鼠”致歉 7714612

- 4 “好房子”长啥样 7619562

- 5 仅退款225个快递女子已归案 7523453

- 6 鹤岗房价2年涨超20% 7427227

- 7 你点的三家外卖可能出自同一口锅 7331992

- 8 琉球归属问题被迫无限期搁置 7235884

- 9 日本气象厅:一周内或发生9级地震 7141510

- 10 入冬以来最大范围风雪天气来了 7040903

![SNH48-颜沁你眼睛blingbling 像是星星[憧憬] ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2022/7/25/5db816df40c39a01b0e69487c444332f.jpg?w=250)

广东共青团

广东共青团